スマホを“消費”ではなく、“創造”のために使ってみる。『うご工作』がこの時代に、“ものづくりの土台”を届けたい理由

石川将也

グラフィックデザイナー、映像作家、視覚表現研究者

慶應義塾大学佐藤雅彦研究室を経て、2019年までクリエイティブグループ「ユーフラテス」に所属。

Eテレ『ピタゴラスイッチ』『0655/2355』などの映像制作に携わり、2020年独立し「コグ」を設立。視覚表現の開発と、視覚認知の研究を基点に、グラフィックデザイン、映像、メディアアート、科学玩具とそれを用いたワークショップの開発など、さまざまな活動をしている。

長谷川慶多

出版社ポプラ社にて絵本・児童書の書籍編集、『おしりたんてい』シリーズのIP展開などを経験した後、2022年U-NEXT入社。U-NEXT Kidsを立ち上げ、絵本読み聞かせ番組『ねむるま えほん』、絵本・児童書の読み放題サービスなどをスタートする。

「何でも自由に作ってごらん」。そう言われると、かえって何を作ればいいか分からなくなる…。子どもの頃の戸惑いや、途方に暮れた感覚を思い出す方もいるかもしれません。

『うご工作』で監督を務める石川将也さんも、かつてそう感じたひとりでした。その体験こそが、誰もがものづくりに取り組める“土台”を届けたいという、番組のコンセプトにつながっています。

『うご工作』には、ほかにも様々な願いが込められました。「デジタルデバイスを“創造”の味方にしてほしい」「自分自身で作ったものに“みずみずしさ”を感じてほしい」「作ることへの“物怖じ”が少しでも減ってほしい」。これらの願いの根底には、作り手たちのどんな想いがあるのでしょうか。

石川さんと、U-NEXTキッズ事業チームの長谷川慶多さんに、番組の背景と目指す未来を訊きました。

すべてが「動く」工作番組?

──まずは今回、U-NEXTが石川さんとご一緒することになった背景を教えてください。

長谷川 :

初めて石川さんに依頼したのは、2023年の3月頃でした。当時はU-NEXTにキッズ事業が立ち上がった直後で、具体的に何をやっていくかはまだ考え中の段階。番組を作るかどうかも、決まっていたわけではありませんでした。

一方で、私が以前出版社で絵本や児童書を作っていたこともあり、"書籍や玩具などリアルなプロダクトと、映像の組み合わせ"がU-NEXT

Kidsならではのアプローチになるのではという想いがあったんです。そこで、『ピタゴラスイッチ』など子ども向けの映像作品はもちろん、書籍や玩具制作にも携わった経験がある石川さんが自然と候補に挙がりました。

石川さんが『マグネタクトアニマル 』という工作キットを制作されていたこともこの時に知り、一緒にすごく面白いことができるのではないか…と思い切ってメールをお送りしたのが出発点です。

──長谷川さんからのメールを受け取り、石川さんはどのような心境でしたか?

石川 :

まず、U-NEXTという"配信プラットフォーム"で作品を出していくことに、「面白そうだ」と魅力を感じたのを覚えています。何か新しい取り組みができそうだと直感しました。

その後、長谷川さんと何度か話し合いを重ねるうちに、彼が書籍制作のバックグラウンドを持つことを知ったんです。その辺りから、直感が確信へと変わっていった気がします。

──そこから『うご工作』の企画はどのようにして生まれたのでしょうか?「作る楽しさを届けたい」といった同番組のテーマに、どのような流れでたどり着いたかを伺いたいです。

石川 :

ものづくりにひとりでも多く参加してほしい、そのための工作番組を作れないか…考えを巡らせる中でたどり着いたのが、『うご工作』というタイトルであり、「物の『うごき』の面白さに着目する」というアイデアだったんです。

根底にあるのが、先ほど話に上がった『マグネタクトアニマル』を使ったワークショップ での気づきでした。このワークショップでは、子どもたちが実際にものづくりに取り組む時間を設けています。磁石の基本原理を教えるとともに、「パタパタ動くもの」というお題だけを差し出し、あとは子どもたちのアイデアや発想に任せてみるんです。そうすると、私たち大人が驚くような面白いものを作る子どもが、何人も出てくるんですよね。

なぜかと考えた時に思い浮かんだのが、「ちょうどいい制約」という言葉でした。「何でも自由に作ってごらん」と言われると、逆に何を作っていいかわからない。そんな子どもは少なくないと思うんです。ほかでもない、私自身もそうでした。

一方で、このワークショップでは「磁石を使う」「パタパタ動くものを作る」といった、「ちょうどいい」しかも「楽しい」制約がある。だからこそ、結果的に面白いものが次々に生まれてくるんだと、気づかされました。

こうした制約が、ものづくりや表現において不可欠な"土台"になる。であれば、こうした土台をより広く届けていくことが、より多くの子どもたちがものづくりへ参加するきっかけにつながっていくはずだと考えました。

長谷川 : 石川さんからは最初、「マグネタクトアニマル」の番組化という案をいただきましたが、もっとたくさんのコーナーがあって、その中のひとつが「マグネタクトアニマル」である。そんなふうに、より大きな番組にできないかと社内でも話して、再度石川さんに相談しました。石川さんも「であればもっと風呂敷を広げましょう」と、快く受け入れてくださって。そこから、様々なコーナーを「動く工作」を軸に束ねた番組を作る方向へと、進んでいきました。

──アイデアの実現へ向かう過程で、おふたりの間で大切にしてきたことはありますか?

長谷川 :

「視聴者が簡単に参加できること」は、当初から特に大事にしていることのひとつです。

たとえば「マグネタクトアニマル」の場合、どうしても「キットを買う」ことが参加のハードルになる場合があります。そうなると「より多くの子どもたちに、ものづくりを体験してもらう」という理想からは、遠ざかってしまうかもしれません。だからこそ石川さんには、無茶ぶりを承知の上で、「もっと簡単な工作も入れられないか」とご相談する場面もありました。

石川 :

もしキットが手元になかったとしても、十分ものづくりの面白さを感じられる。参加のハードルをできるだけ下げて、「やりたい」と思った子どもたちが可能な限り漏れなく、ものづくりを楽しめる番組にしたいと考えたんです。

そこで考えたコーナーのひとつが、『すぐ工作 』です。紙やペンなど家にある身近なもので、より簡単に工作を楽しめる。映像を使ったわかりやすさを特に意識しながら、コーナーとして仕上げていきました。

また、このコーナーを企画した当時は、今回協力してくださったおもちゃ作家の佐藤蕗さんが『ふきさんのクイックおもちゃ大百科 』(偕成社)を出版されたばかりの時期。同書にはすぐできる素晴らしい工作がたくさん載っており、その内容からも様々な着想を得ました。そして、家の中から材料を探すのに「番組を止めること促す」という配信でしかできない工夫もしています。

新しい工作はスマホやタブレットと協力したっていい

──『うご工作』の特徴のひとつに、"工作"と"デジタル"の掛け合わせがあると思います。このかけ合わせならではの面白さは、どのような点にあると考えていますか?

石川 : デジタルデバイスを普段の"消費"とは違う、今までにない体験に使える点に、面白さがあると思います。

私自身、スマートフォンやタブレット端末などのデジタルデバイスが大好きなんです。これらはすべて"コンピューター"、つまり何か新しいものを"創造"できるツールです。一方で、多くの人にとってスマホやタブレットは、映像などを見る「メディアコンサンプション(メディア消費)」のためのツールになっています。

もちろん、メディア消費が常に悪いことだとは思いません。そのうえで、私が実現したいのは、「デジタルデバイスが、実は何かを作ることにも使えるんだ」と気づく、その第一歩になること。"消費"のためだけではなく、何かを"創造"するためのツールでもあると、知ってほしいと考えたんです。

そんな想いから生まれたのが、スマホやタブレットと視聴者の"協力"が鍵となる、『アニ工作 』のコーナーでした。

長谷川 : 『アニ工作』のコンセプトを石川さんから聞いた時、U-NEXTが取り組む意義や必然性を強く感じました。U-NEXTは豊かなエンターテイメントを提供するサービスである反面、コンテンツ消費を促しているサービスである、とも言えるかもしれず、だからこそ、子どもたちが考えながら"手を動かす"機会を、新たに届けたいと考えたんです。

──アニメーションの上に切った紙を乗せることで、ひとつの作品が完成する。まさに、配信ならではの楽しみ方が詰まったコーナーにもなっていると感じます。

石川 :

実はこれまでの歴史でも、こうしたメディアをハックするような試みが、様々な人たちによって行われてきました。

たとえば、1953年からアメリカで放送された『Winky Dink and You 』という子ども向けのテレビ番組。同番組の中には、別売りのキット(テレビ画面に貼るスクリーンとペン)を使うことで、テレビ画面上の映像とリアルタイムに連動した絵が描ける、という画期的なコーナーがありました。映像をただ受け取るのではなく、自分で手を動かしながら参加する。根本的な考え方の部分では、『アニ工作』と通ずるものがあります。

とはいえ『Winky Dink and You』の場合、キットの購入に加え、それをテレビ画面に直接貼り付ける必要がありました。しかも生放送、かつ録画機能もまだ普及しておらず、参加の機会がたった一度きりしかない。いま振り返れば、視聴者にとってのハードルが非常に高かったんです。

それが今では、誰もが画面を持ち歩き、好きな場所、好きな時間に視聴できる。しかも映像を何度でもストップでき、早送りや巻き戻しも自由に行えます。以前に比べて参加のハードルがぐっと下がった今だからこそ、『アニ工作』のような企画に取り組みたいと考えたんです。

悩んだっていい、物怖じせずにつくってほしい

──『アニ工作』以外にも様々なコーナーがありますが、なかでも特に紹介したいものはありますか?

長谷川 : 本当にすべて紹介したいくらいなのですが…個人的には、『うご工作エンジン1号 』は看板コーナーのひとつになってほしいと感じています。先ほどの「ハードル」の話とも通じますが、アーモンドチョコの箱など、比較的手に入りやすい材料でできるのが魅力のコーナーです。

石川 : 『うご工作エンジン1号』のような“回る工作”って、実は結構作るのが大変で、面倒に感じる人も多いと思うんです。私自身も、小さな穴を開けて軸を通して…といった作業が苦手です。

ですが『うご工作エンジン1号』の場合は、磁石をくっつけるだけで簡単に回転運動を実現できる。この簡単さは、私も特に気に入っている点ですね。しかも、この回転運動を動力(エンジン)にすることで、いろいろな工作への可能性が広がっています。

長谷川 : それから、『アニカメラ 』もすごく好きなコーナーのひとつです。タブレットを持っていない、スマホだけしか手元にない方でも、さらに楽しめるようなコーナーを作れないか…そんな話し合いをする中で、石川さんからスマホのカメラを使う『アニカメラ』のアイデアが上がった時は、すぐに『アニ工作』と同じような手応えを感じました。

ほかにも、「見るだけでいいコーナーも作れないか」というリクエストから“錯視”のコーナーが生まれるなど、石川さんが私たちの投げかけに、いつも真摯に応えてくれました。番組としても、子どもたちがものづくりに参加するハードルを、できる限り低くできたのではないかと感じています。

石川 : 個人的にもうひとつ、コーナーではないのですが、「これで番組が成立する」と確信できた瞬間があって。それはロゴデザインを考える過程で、「U-NEXT」の「U」を回転させて「う」にできるとひらめいた時なんです。

「U-NEXTがなぜ工作番組をやるのか」の理由を、理屈を抜きにしてコミュニケーションできる。「U-NEXTが作るべくして作った番組だ」と、一瞬で伝える力があると感じましたね。

──『うご工作』の重要な要素のひとつに、作中の音楽もあると思います。特に工夫した点はありますか?

石川 : 作曲は『ピタゴラスイッチ』をきっかけに知り合い、以後様々なお仕事でご一緒してきた、音楽家のイトケンさんに担当いただいています。今回もすべての映像にぴったりな、素晴らしい曲をいくつも作ってくれました。

なかでも工夫したことのひとつは、“尺調整”に対応できる曲の制作です。今後、コーナーをいくつも継続していくことになりますが、コーナーごとの尺は毎回それぞれ異なってきます。ということは、コーナー中に流れている曲も、一つひとつの尺に合わせて調整できる仕組みが必要なんです。

それを踏まえて、イトケンさんに「各楽器のパートをそれぞれ自由に操作でき、かつループも可能な曲を作れないか」とご相談しました。そうすれば、DJのように自由に音を組み合わせられるようになる。尺に対応しつつ、毎回新しい音楽を届けられると考えたんです。

そのオーダーを受けてイトケンさんが作ってくれた曲のひとつが、『すぐ工作』で流れている曲です。どんな尺でも対応しつつ、色々な展開ができる音楽を生み出してくれました。無茶なお願いをしている自覚はあっただけに、本当に感謝しています。

──番組主題歌の作詞は、石川さんが担当されています。どのような想いを歌詞に込めましたか?

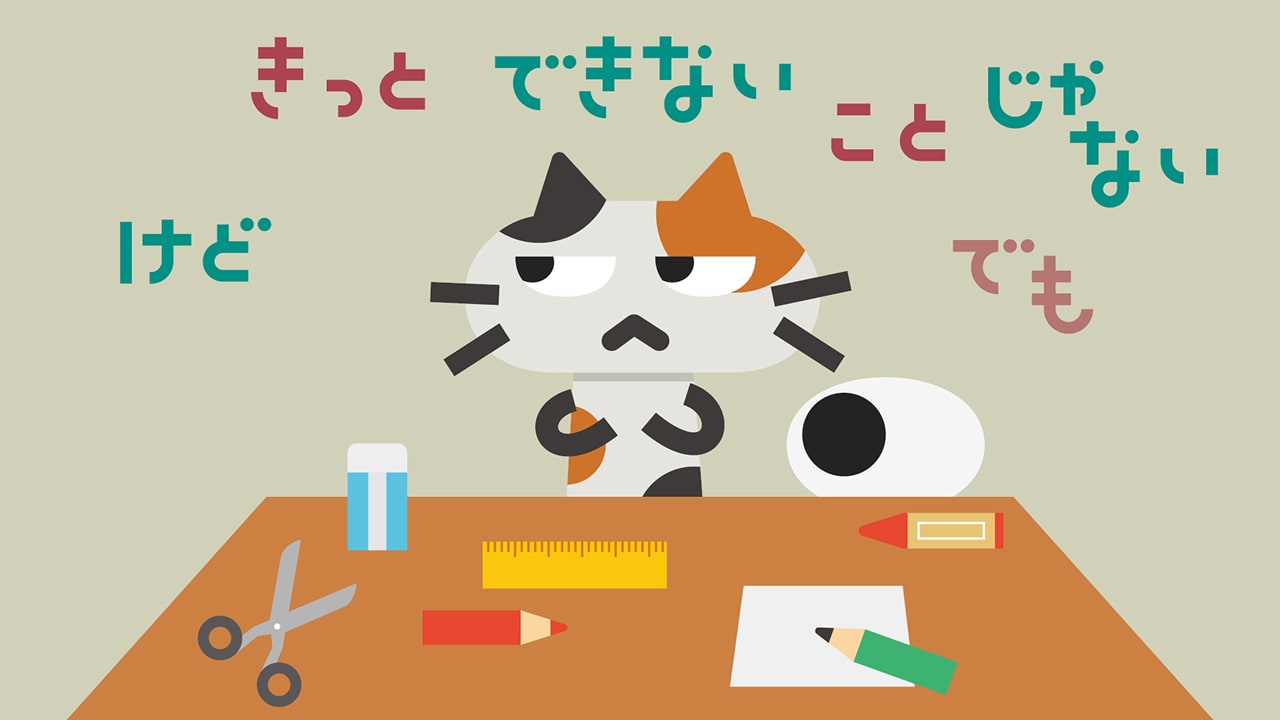

石川 : 「作ることへの物怖じする気持ち」を込めました。特にAメロの箇所では、ものづくりに対してなかなか踏ん切りがつかない心の様子を表現しています。

私自身、そういう物怖じを感じながら過ごしてきたタイプの人間で。加えて、とある調査を見て、同じような気持ちを抱えた子どもたちがいることを知ったんです。そうした経験が、この歌詞を作るきっかけになりました。

子どもたちに「できるよ」と無責任に伝えることはしない。「けど」「でも」と悩んでいるうちに、いつの間にかコーナーが始まっている。そんな構成にしたいと考えながら、歌詞を仕上げていきました。

テクノロジーの進化により改めて考える「ものづくり」

──特番からスタートした『うご工作』ですが、今後はどのように広がってほしいと考えていますか?

長谷川 : もちろんひとりでも多くの方に観てもらいたいですし、そのためにまずは“継続”が大切です。10年、20年と続いていくことで、番組もより豊かになっていくはず。そのための仕組みを設計し、ひとつずつ形にしていくのが私の役割です。その過程で、『うご工作』に関わりたいと思ってくれる仲間も増やしていきたいと思っています。

石川 : 私も同じ気持ちです。参加してくれる仲間を増やし、ひとつでも多くのものを作って、積み重ねていきたい。“作り続ける”ことで、きっと予想もしなかった新しい景色が見えてくるはずです。10年、20年と時間が経って今の子どもたちが大人になった頃、もしこの番組がまだ続いていたら、私としては本当に嬉しいですね。

──デバイスやテクノロジーの進化など、番組を取り巻く環境も常に変化していきそうです。

長谷川 : そうですね。その意味でも「予想外」の展開もあると思いますし、考えもしなかったコーナーが生まれてくることにも期待しています。3年後にまたインタビューを受けたら、まったく違うコーナーについて熱く語っているかもしれません(笑)。そうした変化も含めて、番組がどう世の中に受け入れられていくか楽しみです。

個人的には、生成AIの普及などによって「手を動かしてものを作ること」の意味合いが日々変わってきていると感じます。「ものづくりとは何か」を改めて考えるタイミングなのかもしれません。そうした流れも踏まえて、今後ものづくりを一緒に楽しむ番組が増えていくのではないかとも考えています。

石川 : 私も似たような感覚です。生成AIは非常に便利で、私もプログラミングに活用していますが、画像生成などは「これでいいや」という安易な選択を助長する側面もありますよね。その結果、作られるものが徐々に画一化され、ますます「これでいいや」が当たり前の世の中になっていく。そうなると、自分で考えて、試行錯誤しながらものを作る人が減ってしまうと思うんです。そんな危機感を覚えています。たとえ拙くても「これがいい」と言えるものを目指してほしいし、自分も目指したいです。

──変化の激しい世の中において、『うご工作』を子どもたちにとって、どんな存在にしていきたいと考えていますか?

石川 : 『うご工作』を通じて、自分の作っているものが「今までになかったものだ」と感じられる機会を届けていきたいです。自分なりの“みずみずしさ”を感じることは、きっと何かを作ることへの物怖じを和らげるのにも、つながっていくはずですから。

だからこそ私自身も、自分が「新しいなにかを切り拓く」ことを条件に、『うご工作』でのものづくりを続けていきます。ただ目新しさを追いかけるのではなく、常に試行錯誤する。そうやって、『うご工作』を子どもたちの心に長く残るような番組にしていきたいです。

(写真:飯本貴子)